![]() 打設中(コンクリートの特性とクラック)

打設中(コンクリートの特性とクラック)

地上から立坑内に

ポンプ圧送した時の配管の閉塞

2014/06/26

工事の概要とトラブルの内容

シールドトンネルの二次覆工コンクリートの運搬方法として立坑の上に設置したコンクリートポンプ車から圧送する方式を採用した。立坑の深さは40m、コンクリートの配合は18-18-25(呼び強度18N/mm2、スランプ18cm、粗骨材25mm)である。

トラブルが発生したのは7月、コンクリートの打設箇所は坑口より60m入ったあたりである。

13時からコンクリートの打設を開始したが、2台打設後、3台目の生コン車が到着するまでに1時間を要した。さらに、生コンを再び送り始めてすぐに立坑部の垂直管の下部で生コンが閉塞し、復旧までにさらに1時間を要した。

翌日、脱型強度を満足する養生後、スチールフォームを脱型するとコールドジョイントが発生し、斜めに大きく色むらが生じていた。

原因と対処方法

夏場の気温の高さからコンクリートの流動性が低下したことなども考えられるが、コールドジョイントが発生したのは、生コンクリートの打設が2時間中断したことが大きい。

生コンプラントの都合で生コン車が2台しか配置されず、しかも交通渋滞などが重なって空き時間が生じてしまったことと、現場監督の経験不足により下向きの配管はコンクリートの閉塞を引き起こす確率が高いことを認識していなかったため対策が講じられておらず、実際に閉塞が発生してしまったことが原因である。

さいわい「じゃんか」が発生するような状態になかったので、特に補修等は行わなかったが、以降の作業に備え、生コン車の配車計画を見直すとともに現場の立坑内の配管にL型の曲がり管を設置することにした。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

高いところへコンクリートを圧送するほうが下方に圧送するより難しそうに思えるが、実はこの逆である。

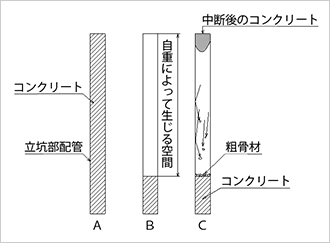

100mを超える高層ビルでも適正な性能のコンクリートポンプ車を選定すればコンクリート圧送が行われる。一方、下向き圧送の場合は、垂直配管の内部をコンクリートで充満させておくことが難しいのである。特に、圧送が中断すると、配管内のコンクリートは自重により下がり、配管の内部に空間が生じる(図1のB)。この状態で圧送を再開すると、直後に送られたコンクリートはこの空間を落下することになりコンクリートは分離する。モルタルに先行して粗骨材が落下し絡み合うこと(図1のC)が閉塞の原因になるし、ジャンカの原因ともなる。

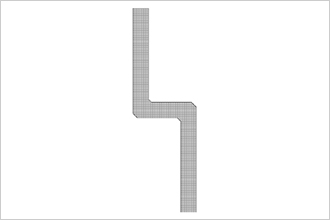

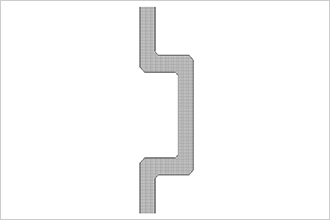

このため下方に圧送する際には、自重によるコンクリートの沈下を少なくするために、立坑の配管の途中にL型の曲がり管を設置する(図2)ことやコの字を挿入する(図3)ことが提案されている。今回の事例でも打設前に圧送業者に指示し、曲がり管を段取っておく必要があった。

さらに、生コン業者は通常、ひとつの現場に対し何台という配車を行うが、生コン車の台数をきめて回転させるのではなく、ここでは20分に1台づつ配車するように依頼すべきである。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

- 2018/12/25

- プレキャストコンクリート製アーチカルバートに発生したひび割れ

- 2018/03/29

- 高流動コンクリートのポンプ圧送時に輸送管が破裂

- 2017/12/25

- コンクリートのコテ仕上げ面に発生した亀甲状の微細ひび割れ

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...