![]() 打設中(締固め)

打設中(締固め)

コンクリートに押されて鉄筋が移動

2013/09/20

工事の概要とトラブルの内容

原因と対処方法

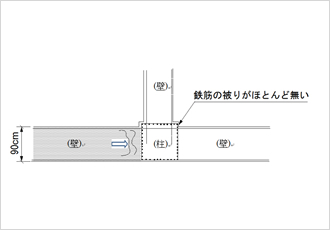

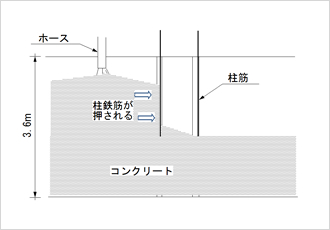

柱の鉄筋の片側の区画からコンクリートを片押ししたため、柱の鉄筋が流れ込んでくるコンクリートの圧力により、組み立てられた位置に保持されていることに耐え切れなくなり移動したことが原因であった。

所要のかぶり厚が確保されていないことが明かであったため、コンクリートの打設を中断し、柱の鉄筋を押しているコンクリートをバケツでかき出し、鉄筋を所定の位置に戻すことができた。ゆるんだ帯鉄筋を再結束し、反対側の区画と交互にコンクリートを打設した。

同様の失敗をしないための事前検討・準備

型枠は、コンクリートの高さに応じて、その圧力に十分耐えられるように補強できるが、鉄筋はコンクリートの圧力に応じた組み方をすることができない。鉄筋のかぶり厚は構造物の長期耐久性に大きく関係するため、組み立て後の鉄筋が所要の位置を保持できるよう慎重な施工が必要となる。

たとえば、少々、時間はかかるが1回当たりのコンクリートの高さを低くして打設する。今回のケースでいえばコンクリートの高さを1.2mずつ3回、あるいは0.9mずつ4回にわけて打設すればコンクリートの圧力は低減できるので、鉄筋や型枠の負担は軽減できる。

また、2回で打設するならば、柱の両側から、柱鉄筋にコンクリートの圧力が均等にかかるように打設する必要がある。現場の作業員に任せていると、ポンプ車のホースを移動せず、一カ所に山のように盛り上げたコンクリートをバイブレータで周辺に送り出すことも多い。監督員がホースの移動をこまめに指示することが肝要である。

なお、ドーナツと呼ばれているプラスチック製のスぺーサ(図3)は、作業性は良いが耐荷性は低く、今回のように片押しするケースでは、耐苛力が不足して変形したり鉄筋からはずれることもある。剛性の高いコンクリート製のスペーサを使用するべきである(図4)。コンクリート標準示方書(土木学会)では、「型枠に接するスペーサはモルタル製あるいはコンクリート製を使用することを原則とする。」と書かれている。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...