![]() 打設中(締固め)

打設中(締固め)

開削トンネル(ボックスカルバート)の中壁での充填不良(ジャンカ)

2017/06/29

工事の概要とトラブルの内容

本構造物は道路トンネル(ボックスカルバート)であり、ジャンクションへの接続の関係から上り車線と下り車線の高さが異なる特異な構造となっている(図1参照)。

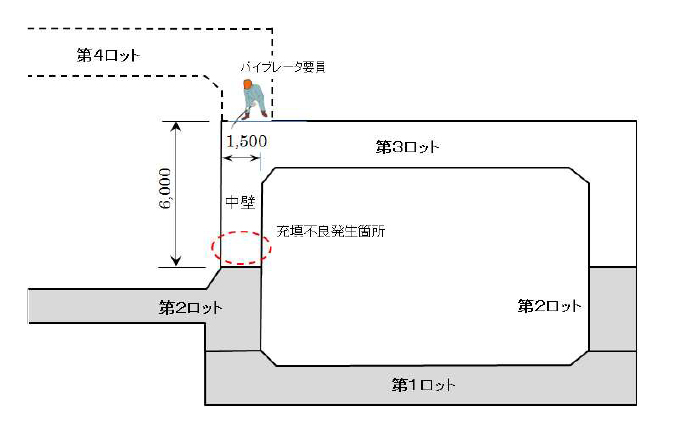

本事例は、延長20mのブロックの第3ロットに当たる中壁のコンクリート打込みにおいて、厚さ1,500mmの中壁の下端近傍の複数箇所に充填不良(ジャンカ)が認められたものである。日本コンクリート工学会によるジャンカの等級によると、充填不良の程度は、「粗骨材は見えているが、ハンマーで叩いても落ちることはなく表層部をはつり取る必要がない(等級B)」ものから、「コンクリート内部に空洞が多くみられ、粗骨材を叩くと連続的にバラバラと剥落する(等級E)」ものまでであった。写真1は等級Eの箇所において、コンクリートが行き渡っていない未充填部分をはつり取った後の状況であり、一部では鉄筋の背面にまで充填不良が生じていた。

図1 ボックスカルバートの断面図と不具合発生箇所

写真1 等級Eのジャンカの状況

原因と対処方法

中壁部分のコンクリート締固め作業床は第3ロット上面の高所に当たり、締固め作業高さは最大6mにも及ぶものであった(図1)。打込みは中壁内に圧送管を挿入して壁の下端から始めたが、下端は暗いため圧送管下端は見えにくい状況であった。そのため、圧送管下端をコンクリート打込み面まで確実に下すといった管理が不十分となり、圧送管から落下したコンクリートが鉄筋に当たるなどして材料分離が生じたと考えられる。

また、一般にコンクリート打込み1層の高さは40~50cm以下とするため、壁部材では広がりのあるスラブ等に比べると打上がり速度や、打込み位置の移動が速くなりがちになる。さらには、狭隘な暗い場所への打込みとなったことや、圧送管筒先位置でのバイブレータが2台と少なかったことも影響して、バイブレータによる締固めが打込みスピードについていけず、締固めを行えなかった箇所が生じるなどして、充填不良が発生したと考えられる。特に、中壁では厚さ方向のせん断補強筋が狭いピッチで多数配置されており、作業員が壁の中に下りて上下・前後に移動して締固めを行えるような状態ではなかった。そのため、バイブレータを締固め位置に移動するにも、ケーブルも含めると10kgを超えるバイブレータを逐一いったん作業床まで引き上げる作業が必要となるため、締固めが非効率なものとなった。本例の場合、圧送管筒先に2台のバイブレータを配置したが、上記のような締固め作業を行うには交代要員も含めて作業員の数が少なく、作業員の肉体的な負荷が大きくなり締固め作業が不十分になったと考えられる。

補修に先だって、表面のジャンカが顕在化している箇所以外でも、中壁内部に空洞等の異常が生じていないかを確認するため、不良箇所近傍の複数箇所で壁厚方向の超音波伝播速度を測定した。さらには、壁厚方向に複数本のコアを採取し、圧縮強度試験やコア表面の観察を行った。これらの調査の結果、顕在箇所以外に不良箇所は無いと判断した。

補修においては、不良部分をはつり取って修復することを基本とし、修復箇所の深さや広さが小さな比較的軽微な箇所ではポリマーセメントモルタルによる小断面修復を行った。写真1に示す箇所のように、深さや広さが大きい箇所では高流動コンクリート充填による断面修復を行った。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項

本例のように締固めのために壁の内部に作業員が入ることが出来ない場合には、コンクリートの締固め作業高さが高くなり、圧送管先端の状況が見えにくい。そのため、打込み面の状況が良く見えるように投光器などの照明を点けて打込むのが良い。また、型枠バイブレータを併用したり、締固めの確認が難しい型枠の下面や端部に「透明型枠」を使用することも効果的である。

壁にはせん断補強筋やセパレータが水平(壁厚)方向に配置されるため、バイブレータを横方向に移動させるには、逐一バイブレータを上まで引き上げてから移動せざるを得ず、締固め作業効率が大きく低下する。そのため、圧送管先端の打込みに追随できるだけの余裕をもった数の作業員とバイブレータを用意しておく必要がある。

さらに、締固め作業高さが高いと締固め作業効率が低下するだけでなく、落下によってコンクリートには材料分離などのリスクも高まるので、充填性の高いコンクリート配合としておくことも必要である。このような場合のコンクリートの配合に対する考え方としては、土木学会発行のコンクリートライブラリー145「施工性能にもとづくコンクリートの配合設計・施工指針[2016年版]」が参考になる。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...