![]() 打設後(養生)

打設後(養生)

埋込み鋼材が誘発したひびわれ

-RC巻立て工法による

耐震補強工事でのトラブル-

2015/06/29

工事の概要とトラブルの内容

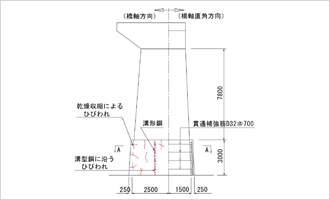

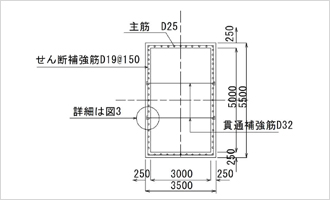

1970年代前半に施工された鉄道橋単柱式橋脚の耐震補強工事において発生したトラブルである。工事は、橋脚基部より3mの範囲(1D区間:D=短辺の基部寸法)をRC巻立て工法により250mm増厚するもので、増厚部にはせん断補強鉄筋、既存の躯体内にはせん断補強用の中間貫通鉄筋を、コアードリルにて削孔し、設置する設計となっていた(図1、図2、図3)。また、当初24−8−25Nの配合に対して水セメント比は56%程度であったが、現場の判断により、収縮ひびわれを防止するためには単位水量のさらなる低減が必要と考え、高性能AE減水剤を用いて水セメント比を50%以下とした30−8−25Nの配合を採用した。

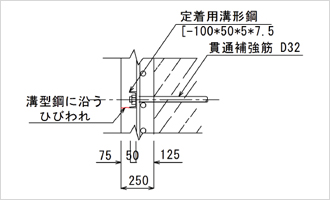

巻立てコンクリート打込み後、7日間の養生期間を経て型枠を解体したところ、中間貫通鉄筋を定着するために設置された溝型鋼(100×50×5×7.5)に沿って0.3~0.5mm幅の比較的大きなひび割れが発生していた。その後、乾燥防止のために約1か月間のシート養生を実施したが、新たに0.05~0.1mm幅の微細なひび割れが増厚部の上端、コーナー部を中心に確認された(図1)。

原因と対処方法

溝型鋼に沿って発生したひびわれは、フランジによる巻立てコンクリートの断面欠損が、水和熱や自己収縮などによるひずみを増大させ、生じたものと判断した。また、その後のひびわれは、既設コンクリートが巻立てコンクリートの乾燥収縮を拘束することで発生したものである。

本トラブルに対する対策案を実験等により種々比較検討した結果、以下の対策の組合せが有効との結論を得て残る橋脚に適用した。

- 膨張剤を用いて、初期材齢時の水和熱や乾燥収縮によるひずみを相殺させる。膨張剤の使用量は20kg/m3とした。

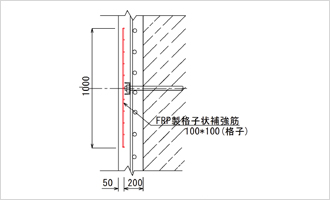

- 断面欠損部での引張応力に対処するため、補強材として中間貫通鉄筋定着部の溝形鋼を覆うように1m幅のFRP製格子状補強筋を配置した(図4)。

一方、発生したひびわれについては、ひびわれの進行が完全には収まっていないことを踏まえ、0.2mm以上のひびわれについては自己治癒性を有するケイ酸塩系補修材によるひびわれ注入を、それ以下のひびわれについては同じ補修材を表面に塗布した。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

対策を講じた橋脚では、施工初期段階でのひびわれはほぼ防止できたが、乾燥収縮の進行による0.1mm以下の微細なひびわれの発生を完全に抑えることはできなかった。RC巻立て工法の場合、収縮ひずみが母材コンクリートとの打継面で拘束されるためひびわれを完全になくすことはかなり難しい。このため、今後のRC巻立て工法のひびわれ対策を検討するに当たっては、本事例で示したひびわれ制御対策に加え、下記のような設計上の配慮やひびわれ制御手法も含めた多様な対応が必要と考えられる。

- 溝型鋼の断面欠損によるひびわれを防止するため、定着用鋼材として同等の曲げ剛性を有する厚肉鋼板(厚さ25~30mm、幅12cm程度)への仕様変更を行なう。

- 施工条件等からひびわれを防止することが困難と判断される場合は、誘発目地などを設置してひび割れ発生位置を制御する。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...