![]() 打設準備(型枠・鉄筋組立等)

打設準備(型枠・鉄筋組立等)

鉄道橋の柱でかぶり不足が発生

2015/12/24

工事の概要とトラブルの内容

原因と対処方法

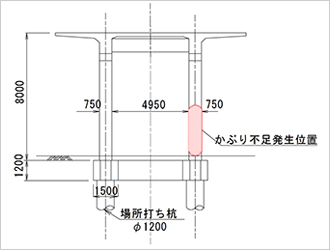

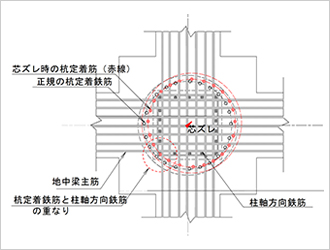

本高架橋は1柱1杭の構造形式で、地中梁は鉄筋量が350kg/m3を超す過密配筋であった。 さらに、基礎杭の芯ズレが大きな箇所では、地中梁中に定着させる柱の軸方向鉄筋が杭の定着用鉄筋や地中梁の主鉄筋と干渉し、正規の位置に建て込むのが困難な状況にあった(図3)。このため、現場では、杭の定着用鉄筋の台直しや地中梁の鉄筋間隔を修正し、最低でも最少かぶりが確保されることを前提に鉄筋組立作業を続行した。

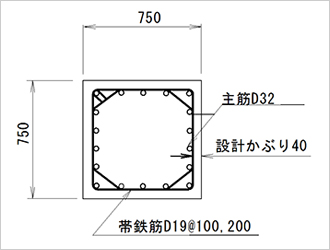

完成検査において発覚したかぶり不足の原因は、上記の修正作業にも係わらず、当初想定していなかった組立誤差が加わったためと考えられた。すなわち、帯鉄筋の加工誤差や異形鉄筋のリブ高による公称径と実質外径の差(D32が主筋の場合、3~5mm程の値となる)などの寸法誤差が累積し、鉄筋組上り時点では机上で算定したかぶりを数mm程減少させる誤差を生じさせたもの判断した。なお、柱上部については、正規の高さのスペーサーを設置したためかぶり不足は発生していない。

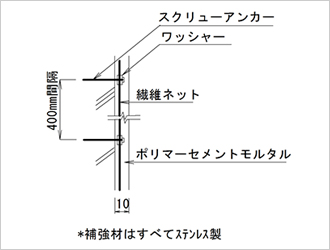

かぶり不足が生じた高架橋は、海岸から約1kmの塩害地域に位置していることから、発注者と協議の上、中性化ならびに塩害による早期劣化対策に主眼を置いた表面被覆工法による補修を実施した。表面被覆は、かぶり不足の生じた柱側面を全てポリマーセメントモルタルにて10mmの厚さで被覆し、ひびわれおよび剥離防止のため繊維ネットを補強材として併用した(図4)。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

兵庫県南部地震以降、耐震性向上のために鉄筋量が増加し、さらに鋭角フックや半円形フックをつけることが標準となった。このため、過密配筋となる構造物が増加し、鉄筋の組立作業が複雑となることで本事例のようなかぶり不足を含む配筋トラブルが多くなってきた。他方、構造物の長寿命化の観点から、適正なかぶりの確保が品質管理上の重要な要素となっており、完成時の検査も厳格になっている。

本事例のような失敗を防ぐには、鉄筋組立時の施工誤差(5~10mm程度)をあらかじめ念頭に入れた鉄筋組立作業が基本といえる。さらに、過密配筋等により組立精度の確保が困難と判断される場合では、事前に仮組試験や3次元CADなどにより鉄筋の取合いや施工性を確認することが大切である。また、かぶり確保が困難と判断される場合には、配筋の一部変更、高強度せん断補強筋による帯鉄筋径の縮小、機械式継手工法や機械式定着工法による重ね継手やフック部分の簡素化などについて事前に検討しておくことが重要である。但し、この場合は設計検証が必要となるため、早めに発注者と協議しておくとよい。

このほか、本ケースのような柱部材は、一般にコンクリートの打込み高さが大きく施工中に鉄筋が移動する可能性が高いため、かぶりの確保が難しい部材といえる。このため、鉄筋組立作業ではスペーサを多めに設置し、鉄筋の移動を防止することが肝要である。設置個数は、1m2当り3~4個を配置するのが良いとされている1)。

1) 谷村幸裕ら、鉄道高架橋におけるかぶりの施工誤差に関する調査研究、コンクリート工学年次論文集Vol25,No2,2003

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...