![]() 4)山留め他

4)山留め他

地盤調査ボーリング跡から思わぬ出水

2015/11/26

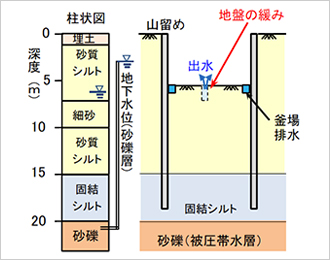

工事の概要とトラブルの内容

原因と対処方法

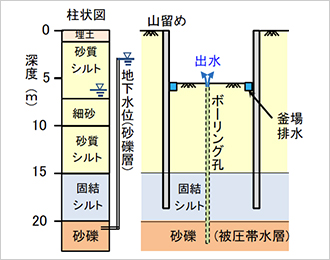

出水箇所の緩み具合や掘削中の状況などから、出水の原因は地盤調査を行ったボーリング孔の埋戻し不良であると推測された(図2)。砂礫層まで達している調査ボーリング孔の止水処理が不十分であったため、山留め掘削が進むにつれてボーリング孔が水みちとなり被圧地下水が噴出したと考えられる。なお、この調査ボーリング跡は、本工事のために実施したものではなかったので、事前には把握されていなかった。

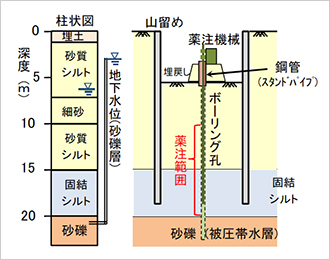

対策としては、掘削工事を一時中断し、以下に示す手順で調査ボーリング跡に薬液注入を施工した(図3)。

- ①出水した調査ボーリング孔の上に鋼管(φ300mm×長さ2.5m)を立ち上げ、薬液注入機械が設置できるように鋼管の周囲を埋め戻した。なお、鋼管はバックホウで20~30cm地盤に貫入させた。

- ②鋼管内の水位上昇に伴い出水がほぼ止まったことを確認してから、薬液注入機械を設置し、鋼管内を通して古いボーリング跡への薬液注入を行った。

- ③翌日に鋼管内の水位を下げて出水が止まったことを確認し、掘削を再開した。

なお、水の流れがあると薬液が固結(ゲル化)する前に流出して所定の止水効果が得られないことがあるため、ゲルタイムが5秒程度の瞬結タイプの水ガラス系薬液を使用した。薬液注入を行う範囲は(地下水流があると考えられる砂礫層は避けて)固結シルト層5mと、その上の砂質シルト層5mとした。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

今回の出水トラブルは、工事とは直接関係のない過去の調査ボーリング跡が原因であり、事前に予測するのが困難な事例であった。ただし、山留め工事では地下水に関連したトラブルが非常に多いので、掘削中の湧水に対しては細心の注意を払う必要がある。今回も湧水に気が付いた時点で、より慎重に状況観察しながら施工していれば、もう少し早い時期に簡易に対策を講じることができたかもしれない。

なお、豊富な地下水が存在する地域では、過去に民家や産業施設で利用していた古い井戸や、建設工事に伴って設置したディープウェルなどが埋もれていることもあり、掘削工事中に思わぬ出水事故を招くことがある。したがって、山留め工事を行う場合には、施工前に実施した地盤調査結果だけでなく、過去の土地利用状況や周辺の工事記録なども入念に調べておくことが望ましい。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...