集合住宅編

第28回 電気設備工事-1

2017/03/31

集合住宅建設における工事監理者の業務を主体とした「現場監理の達人 集合住宅編」では、全37回にわたり工種ごとの工事監理のポイントについて、専門用語の解説や事例写真を使いわかり易く解説しています。工種別の工事監理ガイドラインもPDF形式でダウンロードできますので、ぜひ業務に活用ください。

ここでの監理者の心構え

建築士が建物を設計し工事監理をしますが、建築技術の専門領域で建築士は、大きくは意匠系、構造系、設備系の3つの領域があります。監理者は工事監理で設計図書通りに現場が施工されていることを確認しますが、一般に杭の偏心や構造的な間違いなどについて、構造計算などの判断を要する場合には構造系の建築士と協議します。設備についても、特に専門的な判断が必要な場合には、設備系の建築士と協議します。大規模な集合住宅では、主となる意匠系の監理者と設備系の監理者が協力して工事監理をしています。

設備工事は、電気設備工事と機械設備工事(給排水衛生設備工事、空調換気設備工事など)の2つに分けられます。建築工事を統括する現場代理人がいますが、電気設備工事にも、電気設備工事会社の現場代理人が選任されて、電気設備工事全般を施工管理し、建築工事や他の専門工事との調整をしながら進めます。監理者は建築、電気設備、機械設備の現場代理人を集めて定例会議を開き、仕様の決定や変更事項への対応などを協議しながら工事監理をします。たとえば設備機器が変更になれば、建築工事の納まりが変わったり、電気の容量が変わったりすることがあります。建築工事、電気設備工事、機械設備工事はそれぞれに関連しているので、監理者は総合的な検討が重要になります。

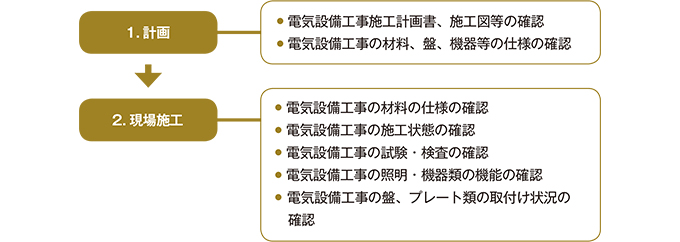

監理者は電気設備工事では、施工計画・施工図、電気工事会社が行なう試験・検査の記録、実際の照明や機器の機能の有効性、盤・プレート類の取付け状態などを確認します。

1. 電気設備工事の監理フロー

電気設備工事の監理フローの概要は、次のようになります。

2. 接地局工事(アース板工事)

建築工事の初期段階で行う工事に、接地局工事があります。接地局としてのアース板(銅板)は建築物の下部にならないよう計画するのが原則で、接地極の故障や、接地抵抗値不足が発生した際の修理が容易に行えるよう配慮します。狭い敷地いっぱいに建築物が建てられるような場合、アース板では埋設が困難なことがあります。このような条件下では、アース棒(銅棒)による接地極を地面に打ち込んで対応します。

アース板は電気を大地に逃がす役割がありますが、接地抵抗値が低ければ、電気が大地に流れていきます。水分が多い土質であれば接地抵抗値が低く、定められた電気設備技術基準を満たします。一方、土質によっては接地抵抗値が高く基準を満たさない場合もあり、深い位置まで掘り下げたり、接地抵抗低減剤で抵抗値を低減したりすることも行われています。

3. 躯体工事中の配管工事

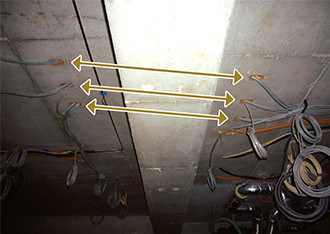

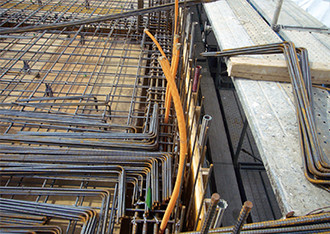

躯体工事中に、電線を通すための配管をします。構造的な弱点とならないように、配管の位置や間隔には基準が定められています。

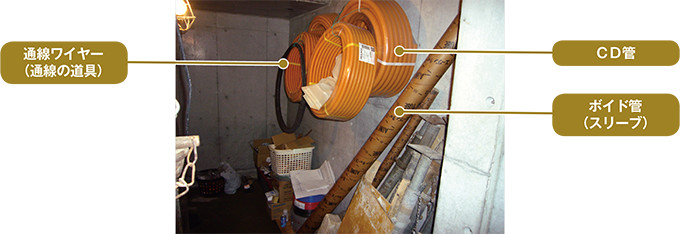

電気工事には比較的自由に曲がるフレキシブル配管が使われています。配管は波の形状をしていて、電線を通すときの抵抗が軽減されています。コンクリートに打ち込む配管はCD管と呼ばれてオレンジ色をしています。耐燃性(自己消化性)を必要とする箇所にはPF管を使用します。

次は壁配管の状態です。

- 壁配管

壁配筋がダブルの場合は、配筋の間に配管します。コンクリートの充填を考慮し、縦配筋に沿わせずに、少し離して配管します。

- スラブ上から見た壁配管

配管はコンクリートの充填を考慮して、密集しないように配管します。

次はスラブ配管の状況です。

配管工事の仕様の例を示します。

- 配管やボックスは、コンクリートかぶり厚さ30㎜以上確保する。

- 配管同士は150㎜以上離隔する。

- 配管の外径寸法はスラブ厚さの4分の1以下とする。

- 梁から500㎜以内の範囲では、梁に並行して配管をしない。

- 配管が梁をまたぐ場合は、梁に垂直にまたぎ斜めに配管しない。

- 配管の曲げは、管内径の6倍以上で、90度以上曲げない。

- ボックスを取付けた箇所から300㎜以内で配管を結束する。

- 配管は1m以下ごとに結束する。

※配管仕様が異なることもあるので、設計図書の仕様によること。

4. 躯体完了後の幹線工事

5. 躯体工事完了後の配線工事

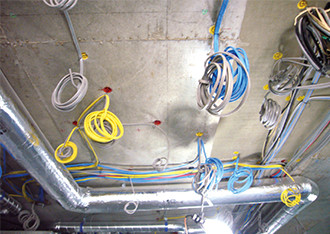

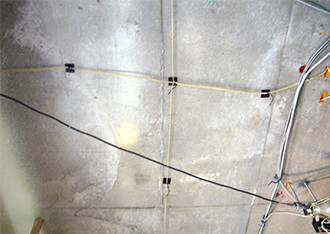

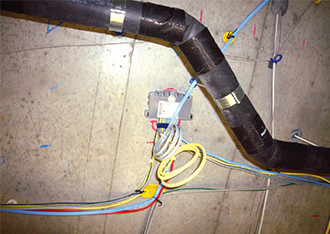

躯体コンクリートが硬化し型枠が解体されたら、配管に電線を通線します。電線はスラブに固定しながら配線し、天井の器具やボックスの位置で束ねておきます。また、間仕切壁がまだ未施工なので、電線を間仕切壁の位置まで配線し束ねておきます。

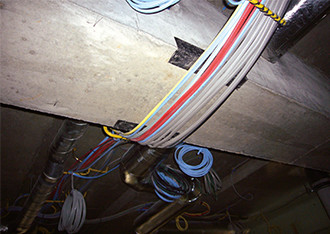

- 電線の配線1

配線の位置に赤色、黄色のインサートをスラブに打ち込んでいます。インサートに結束線で電線を固定しています。

- 電線の配線2

コンクリート打設後に、電線を留めるプレートを貼り付けて、電線を固定しています。

- 電線の配線3

電線がまとまってくると、電線を吊る金物を使っています。

- 電線の配線4

施工図から電線を事前に切断し、製造工場で電線の端部に差し込みできる加工をしています。現場での電線の加工や接続作業を省力化しています。

コンクリートの出隅が電線にあたっていると、電線にストレスがかかり長い間に被覆が劣化するので、出隅にテープを貼って電線を保護しています。

天井から梁が出る部分では、最上部を除く一般階では梁を貫通するスリーブを入れずに、配線をするために梁をまたぐようにスラブ配管をしています。

最上階のスラブは雨漏りのリスクがあるので、スラブ配管を避けています。躯体工事中に梁にスリーブを入れて、梁を貫通して配線しています。

「電気設備工事の確認」ができる工事監理ガイドラインをダウンロード

-

2017/12/25

集合住宅編 第37回

おわりに約3年間にわたり連載してきた...

-

2017/11/29

集合住宅編 第36回

昇降機等工事設計者は設計図書作成時に...

-

2017/10/30

集合住宅編 第35回

給排水衛生設備工事、空調換気設備工事-5設備工事は大きく電気設備工事...

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...